石炭・LNG価格が火力発電に与える影響

2023年01月25日

皆さま、おはようございます。CFP(ファイナンシャルプランナー)のワイワイこと岩井です。

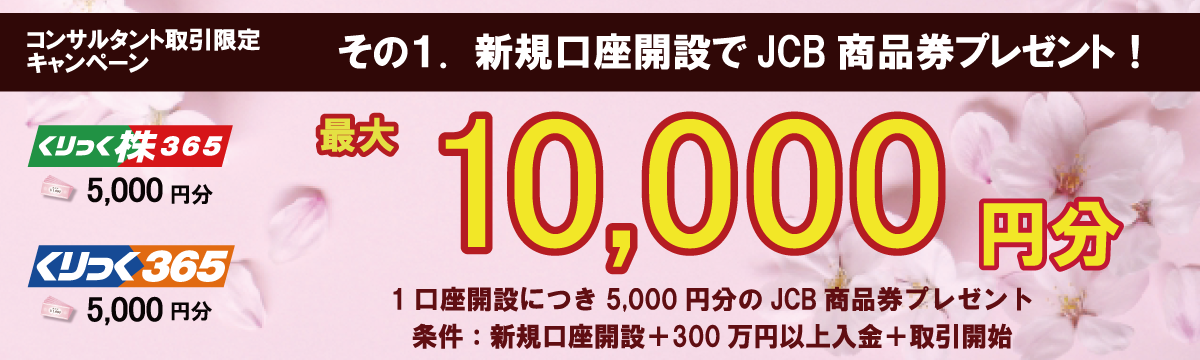

昨日のコラム「気になる今後の電気代」では、東京電力ホールディングスが2023年6月から電気料金(規制料金)を値上げすると経済産業大臣に申請したことをお伝えしました。値上げが実施されれば、平均で29.31%値上がりすることになりますので、6月以降、家計への負担は今よりも大きなものになってしまいそうです。

そもそもどうして電気料金を値上げしなければならないのか。

そこには資源価格の高騰が関係しています。

通常、電気料金には、発電の燃料になる原油・LNG・石炭の価格によって決定される「燃料費調整制度」の分が加算されています。

例えば、東京電力の場合、平均燃料価格が基準燃料価格(44,200円)を上回った場合に価格がプラス調整され、下回った場合に価格がマイナス調整されています。各月の燃料調整単価は、3ヶ月間の貿易統計価格を基に算定し、2ヶ月後の電気料金に反映させています。

1月の電気料金であれば、8月、9月、10月の貿易統計価格をもとに決定されている訳です。

少し前の燃料価格が現在の電気代に影響しています。計算方法は、次のとおりです。

=原油の3ヶ月平均×α+LNGの3ヶ月平均×β+石炭の3ヶ月平均×γ

それぞれのエネルギー価格に係数を掛けて足したものが平均燃料価格になります。

東京電力の場合、原油(α)に0.1970、LNG(β)に0.4435、石炭(γ)に0.2512を組み込んで計算しています。

因みにこの係数は、電力会社によって異なります。

資料1.電力会社別平均燃料価格係数

| 東京電力 | 関西電力 | 中部電力 | 東北電力 | 九州電力 | |

| 原油(α) | 0.197 | 0.014 | 0.0275 | 0.11 | 0.0053 |

| LNG(β) | 0.4435 | 0.3483 | 0.4792 | 0.2714 | 0.1861 |

| 石炭(γ) | 0.2212 | 0.7227 | 0.4275 | 0.7386 | 1.0757 |

※出典:主要電力会社ホームぺージ

東京電力の場合、原油のウエイトが0.197と比較的高めですが、地方によっては、石炭のウエイトが多くなっています。特に九州電力に至っては、石炭の係数が1.0を超えてしまっています。係数をみてお気づきだと思いますが、日本は発電に多くの「石炭」を利用しています。

発電実績をみると、火力発電は全体の78.3%を占めており、その多くが石炭とLNGによるものでした。石油を利用した発電は、全体の2.4%程度しかありません。言い換えれば、石炭やLNGの価格が燃料費調整単価に大きな影響を及ぼしているということです。

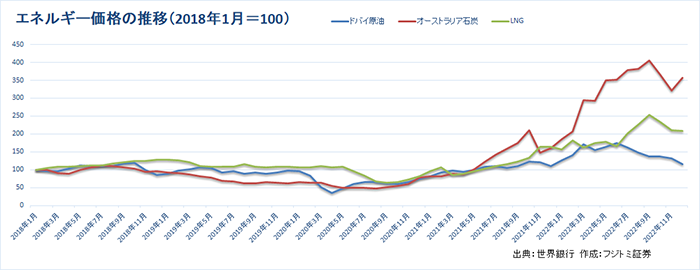

次のグラフはドバイ原油、オーストラリア石炭、LNGの価格変動を表したものです。

資料2.エネルギー価格の変動(2018年1月=100)

出典:世界銀行

2018年1月時点での価格は、ドバイ原油が66.02ドル/bbl、オーストラリア石炭が106.45ドル/mt、LNGが9.34ドル/mmbtuでした。それぞれ単位が違って分かりにくいので上のグラフでは2018年1月を100とした変動率を表しています。

5年前と比べて原油価格は1.16倍にしかなっていませんが、石炭価格は3.56倍になり、LNG価格は2.08倍になっています。原油の価格変動と石炭・LNGの価格変動は決してパラレル(平行)ではないことが確認できます。

石炭やLNGの価格が下がるか、それ以外の発電方法を採用しない限り、私達消費者の負担は増える一方です。簡単には解決できない問題ですね。

今回は、石炭・LNG価格と電気料金の関係についてお伝えしました。

このコメントは編集者の個人的な見解であり、内容を保証するものではありません。また、売買を推奨するものでもありません。ご了承ください。