消費者物価指数のウエイトについて

2018年06月05日

皆さん、おはようございます。ファイナンシャルプランナーのワイワイです。

冬場の価格高騰と比べると春以降、ずいぶんと安くなってきたのが野菜価格です。先週発表された野菜の全国平均小売価格は次のとおりです。

食品価格動向調査(野菜)による全国平均小売価格(5月21日週)

キャベツ 145円

レタス 336円

キュウリ 528円

トマト 584円

大根 165円

※1キロあたり

冬場のピーク時には、キャベツ1キロが475円、レタス1キロが1,382円もしていた時期もありましたので、それと比べるとかなり安くなり消費者としても購入しやすい価格になってきました。

農林水産省が6月1日に発表した「野菜の生育状況と価格見通し(平成30年6月)について」によると、主要な野菜では大根を除き、良好な状況のようです。

大根の主産地は、青森、千葉、北海道ですが、千葉、北海道産の出荷数量が少なくなるとの見通しになっています。

逆ににんじん、白菜は出荷数量が平年を上回り、6月は安価で推移するとの見通しになっています。

たかが野菜価格ですが、この野菜価格の変動は「消費者物価指数」に大きな影響を与えています。

投資をおこなっている方はよくご存知だと思いますが、2013年1月22日に日本政府と日本銀行の共同声明で発表された「デフレ脱却と継続的な経済成長の実現のための政府・日本銀行の政策連携について」で掲げた物価上昇率2%というのは、この消費者物価指数を指します。

消費者物価指数の調査は総務省統計局がおこなうのですが、この調査によって我々消費者が手に取る「財・サービス」の価格が去年と比べて高いのかそれとも安いのか知ることができます。

間単に消費者物価の調べ方について説明すると、

まず、家計で重要な品目の中から585品目を抽出します。例えば、テレビ、パソコン、洋服、食料品、診療代、美容院代、クリーニング代、携帯電話料金など、585品目に分類します。

この分類した585の品目に家計の消費支出全体に占める割合を掛け合わせていきます。たとえばテレビは毎月購入するものではなく、数年に一度、壊れたときなどに購入しますよね。テレビ一台の価格は高額ですが、購入頻度は低いのでそれを考慮したものがテレビのウエイトとなります。

逆にお米や小麦など単価は安いけれども消費の頻度が高いものについてもそれを考慮したウエイトになります。

さて、問題の野菜価格ですが、生鮮野菜のウエイトは193、野菜・海藻のウエイトは289でした。すべての合計が10000なので、我々は使えるお金の2.89%を野菜・海藻に出費していることになります。

このウエイトを見ていくと消費者がどんなことにお金を使っているのかが見えてきます。例えば、肉類。そのままですがお肉のことです。

肉類のウエイトは240なので、野菜・海藻の289よりも少なくなっています。私達は、肉よりも野菜にお金を使っているようです。また、油脂・調味料のほうがウエイトは114となっています。

例えば「肉野菜炒め」を作ろうとすると、それを作るのには240の肉と289の野菜と114の調味料が使われることになります。

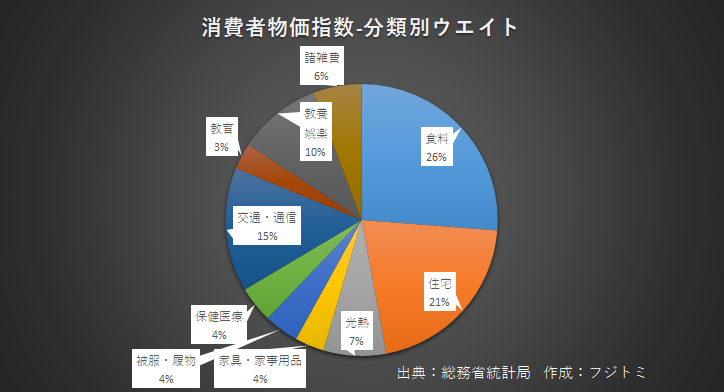

もうすこし解りやすいよう、10個の中分類にまとめたものが次のものです。

分類別ウエイト

| 食料 | 2623 |

| 住宅 | 2087 |

| 光熱 | 745 |

| 家具・家事用品 | 348 |

| 被服・履物 | 412 |

| 保健医療 | 430 |

| 交通・通信 | 1476 |

| 教育 | 316 |

| 教養娯楽 | 989 |

| 諸雑費 | 574 |

※出典:総務省統計局

やっぱり一番ウエイトが重い(お金を使っている)のは食料でした。可処分所得の26.23%は食料に使われていました。日本のエンゲル係数は26.23です。それ以外でウエイトが高いのが住宅費の20.87%と交通・通信費の14.76%でした。

物価上昇率2%を達成するために、全体が満遍なく2%ずつ上昇すれば良いわけですが、分類によっては価格変動しやすいものとしにくいものがあります。

ウエイトが大きい、食品、住宅、交通・通信の引き上げが物価上昇2%達成の最短ルートですが、どうなるでしょうね。

野菜価格と消費者物価におけるウエイトのお話でした。

このコメントは編集者の個人的な見解であり、残念ながら内容を保証するものではありません。また、売買を推奨するものでもありません。ご了承ください。

政府統計の総合窓口

https://www.e-stat.go.jp/